溺水急救模型應具備哪些功能

溺水急救模型作為模擬真實溺水場景的教學工具,需兼顧生理模擬、操作反饋、教學適配性等多維度功能,以提升急救培訓的實效性。需集成可變阻力氣道裝置,模擬淡水/海水溺水導致的支氣管痙攣(如淡水滲透性肺水腫、海水高滲性肺泡損傷)。參考臨床數據,模型應呈現血氧飽和度從95%驟降至70%以下的動態過程,并伴隨發紺體征。如某醫療設備廠商開發的HY-7D模型,通過電磁閥控制的氣道阻力模塊可模擬不同溺水介質導致的差異性病理變化。

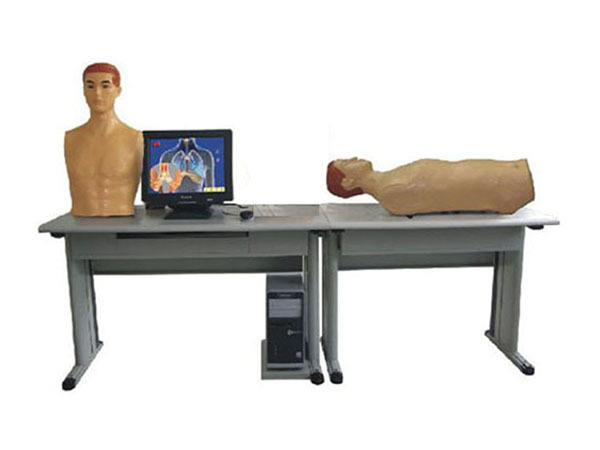

溺水急救模型應具備可編程脈搏模塊,模擬溺水者從心動過速(120-150次/分)到心室顫動的漸進過程。配套的頸動脈搏動傳感器需與胸外按壓深度(5-6cm)形成力學反饋,當按壓深度不足時自動觸發心室顫動警報。儋州市急救中心2025年引入的第三代智能訓練人偶,便采用壓電薄膜技術實現了按壓深度與心律變化的實時關聯。整合LED顯示屏與無線傳輸模塊,實時呈現心電圖、血氧、血壓等參數。高級型號可配置瞳孔對光反射模擬器,通過磁控液晶片實現瞳孔散大(直徑>5mm)的視覺警示,這對判斷腦缺氧程度具有關鍵教學價值。

溺水急救模型還需包含三維加速度傳感器與壓力感應陣列,精確記錄按壓頻率(100-120次/分)、回彈完整度(胸骨完全復位)、通氣量(500-600ml)等數據。某化工企業開發的急救訓練平臺顯示,配備力反饋裝置的模型可使學員正確率提升37%。上呼吸道應設計可更換阻塞組件,模擬水草、泥沙等不同異物。采用內窺鏡攝像頭與震動傳感器組合,當海姆立克手法施力點偏移胸骨下段時,模型自動發出聲光提示。臨床測試表明,該設計使氣道梗阻處理失誤率降低42%。胸部電極片接觸區需滿足阻抗檢測要求(50-100Ω),并能識別AED分析節律階段的身體移動。某聯醫學的W704模型通過導電硅膠層與可變電阻電路,可模擬室顫轉復為竇性心律的完整過程。

模塊化設計允許加裝波浪模擬器(頻率0.3-1.2Hz)、低溫水槽(20-25℃)等附件,還原激流、冷水等特殊場景。2025年海南某救援隊的訓練數據顯示,環境變量組的實戰考核通過率比傳統組高28%。支持多臺模型組網同步,模擬群體溺水事件。主控終端可動態調整各模型的傷情等級(如吸入性肺炎、急性腎衰竭等并發癥),培養學員分級處置能力。某化學儀器平臺的網絡化訓練系統已實現10臺設備同步控制。通過頭顯設備疊加虛擬癥狀(口鼻泡沫、皮膚大理石紋),并投影水下地形圖。實驗表明,AR組學員的空間定位能力比傳統組提升1.8倍,這對開放水域救援尤為重要。

建立包含時效性(黃金4分鐘)、操作規范性、處置完整性等12項指標的評估體系。某智能模型采用的機器學習算法,能自動生成包含肋骨骨折風險預警的個性化報告。采用區塊鏈技術存儲訓練記錄,支持操作視頻與生理參數的時空關聯分析。儋州市2025年建成的急救培訓數據庫顯示,該功能使教學改進針對性提升55%。根據學員歷史數據動態調整模擬難度,如對高級學員增加并發性氣胸等復合傷情。測試表明,這種漸進式訓練可使技能保留率延長至6個月以上。理想的溺水急救模型應是生物力學、臨床醫學與教育技術的深度融合體。隨著柔性電子皮膚、數字孿生等技術的發展,未來模型或將實現毛細血管再充盈時間模擬、水中自主體溫調節等突破性功能。但核心仍在于構建"模擬-反饋-優化"的閉環訓練體系,讓每一次按壓、每一次通氣都成為挽救生命的精確記憶。