如何選購嬰兒梗塞模型

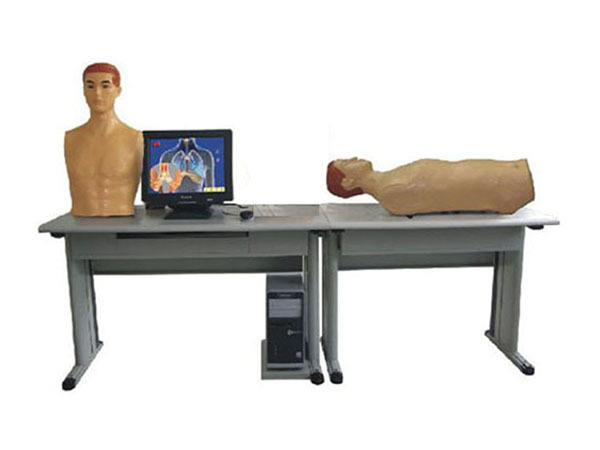

嬰兒梗塞模型是一種專門用于模擬嬰幼兒氣道異物梗阻情況的醫學教學工具,主要用于急救技能培訓,幫助醫護人員、家長及保育人員掌握正確的急救方法。這類模型通常按照嬰兒的生理特征設計,具有高度的仿真性,能夠真實再現異物阻塞時的緊急場景,使培訓者能夠在安全的環境中反復練習,提高應對突發狀況的能力。根據不同的設計和用途,嬰兒梗塞模型可以分為多種類型。常見的包括基礎訓練模型和高級智能模型。基礎訓練模型主要用于練習背部拍擊和胸部沖擊等基本急救手法,結構相對簡單,成本較低,適合大規模培訓和普及教育。高級智能模型則配備了電子傳感器和反饋系統,能夠實時監測操作的正確性,并通過聲音或燈光提示操作者是否達到急救標準。這類模型通常用于專業醫護人員的進階培訓,能夠提供更為精準的評估和指導。部分嬰兒梗塞模型還具備氣道解剖結構展示功能,可以直觀地呈現異物阻塞的位置和急救手法的原理,幫助培訓者更好地理解急救步驟的科學依據。例如,某些模型的氣道部分采用透明材料制成,便于觀察異物的移動和清除過程。

使用嬰兒梗塞模型進行培訓時,通常需要遵循標準的急救流程。以海姆立克急救法為例,操作者首先需要判斷嬰兒是否發生氣道梗阻,常見的癥狀包括無法咳嗽、哭鬧或呼吸,面部發紺等。確認梗阻后,操作者應將嬰兒俯臥于前臂上,頭部低于胸部,用手固定下頜,另一只手在嬰兒背部肩胛骨之間用力拍擊5次。如果異物仍未排出,則將嬰兒翻轉仰臥,用兩根手指在胸部中央(乳頭連線下方)快速按壓5次。重復以上步驟,直到異物排出或嬰兒恢復呼吸。高級智能模型可以模擬不同階段的梗阻情況,例如部分梗阻和完全梗阻,培訓者需要根據模型反饋調整急救手法。部分模型還支持連接電腦或移動設備,通過軟件分析操作數據,生成培訓報告,幫助學員發現并糾正錯誤。

嬰兒梗塞模型廣泛應用于醫療機構、學校、幼兒園、社區健康中心以及家庭等場景。在醫療機構中,這類模型是兒科、急診科和護理培訓的必備教具,用于提升醫護人員對嬰幼兒急救的熟練度。學校和幼兒園通過配備嬰兒梗塞模型,可以對教職工進行定期培訓,確保在緊急情況下能夠及時采取正確措施,保障幼兒安全。對于家長和保育人員來說,掌握嬰兒梗塞急救技能同樣至關重要。許多地區的婦幼保健機構會組織公益培訓課程,利用嬰兒梗塞模型向公眾普及急救知識。此外,一些智能模型還適合家庭使用,家長可以通過反復練習,減少面對真實緊急情況時的慌亂。

在選擇嬰兒梗塞模型時,需考慮模型的尺寸、材質應貼近真實嬰兒,尤其是氣道結構和胸腹部的柔韌性,這對練習手感至關重要。基礎用戶可選擇機械式模型,而專業機構建議配備智能反饋系統以提高培訓效果。頻繁的拍打和按壓要求模型具備高抗磨損性能,接縫處需牢固不易開裂。模型表面應選用抗菌材料,且便于拆卸清潔,避免交叉感染。市場上主流產品如上海智能醫學的嬰兒梗塞模型,采用環保硅膠材質,支持全流程急救訓練,根據嬰兒解剖特征和生理特點設計,適用于嬰兒在因氣管異物阻塞引起的心跳驟停或窒息時,可進行嬰兒海氏急救法的教學練習。

據統計氣道異物梗阻是嬰幼兒意外死亡的重要原因之一,尤其在1-3歲幼兒中高發。由于嬰幼兒咀嚼功能不完善且好奇心強,容易誤吞玩具零件、堅果等物品。通過嬰兒梗塞模型的實操培訓,能夠顯著提高救助成功率。例如,美國兒科學會建議所有育兒相關人員接受急救培訓,部分地區甚至將此項培訓納入保育員資格認證體系。目前公眾對嬰幼兒急救技能的掌握率仍不理想。許多家長僅通過視頻學習,缺乏實際操作經驗,導致緊急時刻手法錯誤。因此,推廣嬰兒梗塞模型的使用,結合線下演練,是提升社會急救能力的關鍵。

隨著科技發展,嬰兒梗塞模型正朝著智能化、交互化方向演進。例如,虛擬現實(VR)技術開始應用于急救培訓,學員可通過頭顯設備進入虛擬急救場景,配合觸覺反饋設備模擬真實救援。此外,人工智能輔助系統能夠根據操作者的動作實時生成改進建議,實現個性化教學。微型化家用模型也逐漸興起,這類產品體積小巧、價格親民,適合家庭日常練習。部分品牌還開發了配套APP,通過動畫演示和在線考核功能,幫助用戶自學急救技能。嬰兒梗塞模型作為急救培訓的核心工具,在降低嬰幼兒意外傷害風險中發揮著不可替代的作用。從專業機構到普通家庭,掌握正確的急救手法需要理論與實踐結合。社會應加大對急救教育的投入,通過模型培訓、公益講座等形式,讓更多人在關鍵時刻具備挽救生命的能力。畢竟,每一秒的延誤都可能造成不可逆的傷害,而熟練的急救技能,正是守護稚嫩生命的第一道防線。